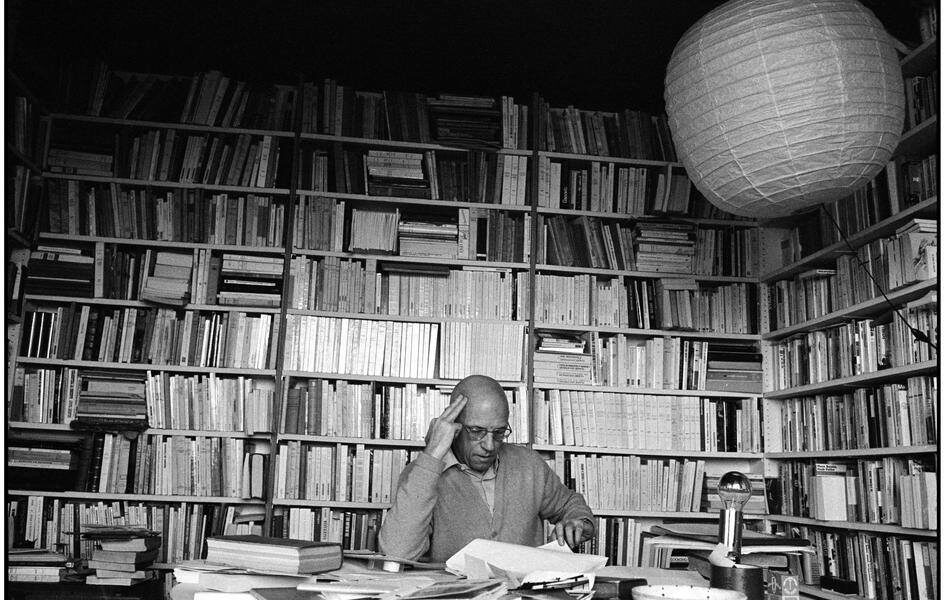

福柯无疑是重要的,就影响力而言——比如以引用量作为衡量——没人比之更适合作为一个符号,来标示后现代哲学的批判和生命权力的激情。

而《疯癫与文明》,作为福柯的博士论文(虽然只是缩写本)、作为这一伟大的哲学路程的标志性的开始、作为一个崭新的学术思想初次进入人们视野的媒介,定然不能被忽略。

古典时代疯狂史

在前言中,福柯告诉我们:“在这一起点上,疯癫尚属一种未分化的体验,是一种尚未分裂的对区分本身的体验。”这就是说,在历史的很长一段时间内,疯人与常人并不截然分开。疯人这一对象诚然存在,但它作为一个符号,并不象征着我们如今所认识的疯癫。

而第一章的开篇,时间被定位到中世纪末:“在中世纪结束时,麻疯病从西方世界消失了。”无可置疑,麻疯病的结束来自于隔离措施,然而这种隔离措施却没有随着麻疯病的消失一同消失。随着这种结构保留下来,疯癫代替了麻疯病的位置,这一过程成为古典时期(此处指17、18世纪)的一条主线。

1656年,总医院在巴黎设立。“总医院”虽然听起来是种医疗场所,但事实上却是一种行政机构——或者说压根是一种维稳机构。其禁闭一切穷人、游手好闲者、道德败坏者、亵渎神明者和疯人。他们都被认为是非理性的人,而疯人在其中尤为特殊,因为在一种道德式的劳动要求下,他们是唯一没有劳动能力的,并且他们身上似乎携带一种野兽的特征——正是这一特征,将他们的疯癫区别于非理性,成为“人”以外的存在。更为重要的是,疯人身上携带着一种宗教幻想。

早在15世纪,就出现了“愚人船”这样一种携带神话意义的存在:疯人被驱逐出城镇,被囚在船上在水域上航行,寻找他们的理性。或许这含有如下隐喻:随着文艺复兴的到来和中世纪的结束,传统的宗教逐渐衰弱,最高价值随之崩溃,巨大的不安“在中世纪末突然出现在欧洲文化的地平线上”,因而人需要寻找新的价值。在疯癫以前,死亡作为主题,而后疯癫取代死亡。更近一步,疯人压根就是在重现耶稣的疯癫,真理正从疯癫者口中讲出!

无论如何,我们在此已经领略了疯人的特殊性。然而,这种特殊性在此只表现为一种差异,却尚未成为被排斥的对象,直到疯癫成为认识的中心,却又和所有人息息相关。

18世纪,体液医学理论和元气医学理论融合,出现了固体和液体医学,激情作为肉体和灵魂的聚合点,被理解为催生疯癫的一个基础。强烈的情绪冲撞——作为一种运动学联想——使肉体于灵魂脱节,灵与肉的整体被分割,因而成为疯癫。这就迎来了思想和现实的分离、对于心象的错误肯定或否定,也就是将想象和现实融合了。在这时,疯癫和做梦具有了相同的本质,也就是说:疯癫就是清晰的做梦。于是,疯癫的内部就这样显现出一种谵妄,即肯定梦幻的话语。而所有的疯癫,都在这谵妄话语中循环。

这似乎展示了一种危险,即一种传染性:这一疯癫者所有的谵妄话语,难道不是存在在一切的心智变动之中的吗?只消想到我们每个人都会做梦,而且在梦中浑然不知自己的幻想,这种疯癫的危险不久切身地萦绕在我们每个人周围吗?这样的恐惧,在17世纪出现的总医院中同样展现:非理性的人不能得到展览,“罪恶在某些方面具有传染力,具有制造丑闻的力量,公之于众反而使其无限繁衍。只有遗忘才能制止它们。”惟一得以展览的,是被划归为野兽的疯人。

于是,我们在这里就看到了一个矛盾而统一的疯癫形象:它一面作为一种人的行为,一面又被划归为野兽的范畴。正是这一交织的结构,最终致使疯人成为疯人。我们将在18世纪的大恐惧中彻底地看到这一切。

福柯在第五章中继续展示古典时期对疯癫的认识——这种认识当然来自于非疯癫者。而正如福柯所首先澄清的:“在本章中,我们不想论述17和18世纪精神病学各种观念的演变史,而是要展示古典时期思想借以认识疯癫的具体形态。”这不是一种医学认识,而是一种他在的划定,莫如说是一种“语言构建”。虽然福柯在这里没有提出,但无疑已经显示出一种社会权力的运作。正如福柯自己所说的:“疯狂不是一种自然现象,而是一种文明产物。没有把这种现象说成疯狂并加以迫害的各种文化的历史. 就不会有疯狂的历史。”

而到第六章中,我们终于看到了一个具体而鲜明的形象——一个与疯人对立的形象——那就是医生。“疯人的身体被视为明显而确实的疾病显现部位,由此产生了物理疗法,而其意义则借鉴自关于肉体的道德观念 和道德疗法。”这是一种多么可怖的强权:一个人是身体被视为一种疾病,一个人彻底失去了为自己辩护的权利,“疯癫变成一个谜,除了受到解析外,没有任何真理价值。”让我们回到福柯写下的前言:“18世纪末,疯癫被确定为一种精神疾病。这表明了一种对话的破裂,确定了早已存在的分离。”是的!对话的破裂,一种沉默!

当然,在古典时期,精神病学尚未出现。而这一切正需要一个彻底的排斥,一个完全的对话破裂,一个思想的禁闭。当人们看到拉摩的侄子、看到萨德的小说时,恐惧和焦虑彻底地显现在人们面前:这种疯癫绝不仅仅属于疯人,正如我们已经看到的:谵妄的话语存在在一切心智变动之中!而当疯癫被置于时代、历史与社会的环境中,伴随着对现代性的分析,疯癫与自由、宗教与文明逐渐沾染联系。因此,一种被“感染”的可能性不得不被重视,尤其是人们方才经历麻疯病的肆虐——是的,我们最先看到的那消失的麻疯病所遗留下来的结构:被排斥的结构,终于找到了填补物,那正是疯癫!

于是,在19世纪初,终于确定了这种划分:将疯癫与其余一切划分开来:精神病人不该被投入监狱,而罪犯和穷人也不该与疯人同住。尤其是资本主义社会周期性的经济危机到来,原先作为维稳机构的总医院和强制劳动手段已无效果,穷人得到“释放”后,疯人被彻底地凸显出来了!随着这种看似人道主义的分类学,新的划分就此诞生。随之,精神病院就此成立,精神病学从此被视作疯癫的真理。而医生这一形象,一边作为疯人的救世主,一边又成为现代人用以隔离疯人的处理者。“在现代安谧的精神病世界中,现代人不再与疯人交流。一方面,有理性的人让医生去对付疯癫,从而认可了只能透过疾病的抽象普遍性所建立的关系;另一方面,疯癫的人也只能透过同样抽象的理性与社会交流。”

终于,疯癫在漫长的古典时期后,终于被完全的禁闭起来了!

“要谈论疯狂,必须拥有诗人的才华。”当我们望向结论,福柯又带着他诗人的才华开始为我们理解疯癫。福柯一转抛下一切先前的视角,走入戈雅和萨德的作品,向我们揭示:无论疯癫被驱逐到什么地方去,它都在我们的世界中无处不在,而且尤为重要!艺术中正夹带着这种疯癫,而理性理解不了它的真义。反而是理性在此时,竟首先要向疯癫证明自己的合理性!

排斥的结构

尽管福柯不是一位标志性的结构主义者(至少他自己是如此声称的),我们在这里仍然看到一种结构的显现:“麻疯病消失了,麻疯病人也几乎从人们的记忆中消失了。 但是这些结构却保留下来。”这些结构是什么结构?这种存在在理性与疯癫之间的结构表现为什么?

我们不妨以A、B来取代理性和疯癫,用代数学方式来考察这个结构:

A首先发现自己与B的差异,转而将B视为对象,并与B产生分别,加以物理与心灵上的隔离。接着,A会在自身内发现与B的相似,从而将这种相似滑动到B的差异,形成A将转化为B的印象。此种自我丧失的恐惧于是将控制住A,使A恐惧B,接着诱发对B的排斥和划定。在A的权力下,B最终被固定并上升为彻底的反面形象。

这就是理性和疯癫间的一切结构,也就是福柯想要揭示给我们的结构。

这种结构绝非仅仅作为一种历史结构而存在,我们在图克的疯人院里看到:

“有三个精神错乱的人,都自以为是国王,都自称是路易十六。有一天,他们为君王的权利争吵起来,各不相让,有点动火。看护走近其中一个,将他拉到一边问:‘你为什么和那两个显然疯疯癫癫的人争论?不是所有的人都知道你就是路易十六吗?’受到这番恭维后,这个疯人高傲地瞥了那两个人一眼,便立刻退出争吵。同样的花招在第二个病人身上也发挥了作用。争吵顿时便烟消云散了。”这是第一阶段,即狂想亢奋的自傲阶段。疯癫得以观察自己,但却是在他人身上看到自己。”

这难道不是接着疯人自身的理性和疯癫间的这种结构来治疗疯癫吗?这不也恰好就是整个社会对疯癫的排斥在个人身上的体现吗?

然而这种结构仅仅存在在理性和疯癫之间吗?我想不是。当我们看向性别,是否也存在类似的结构呢:男性发现与女性的差异,产生分别,然后由相似性滑动到自己被女性化的恐惧,转而开始运用男性权力排斥女性。这看起来是生搬硬套,然而一当我们想到男性会说出的:“别像个娘们似的!”这种话时,恐怕就不能视这种结构为无物了。

让我们更近一步,这种结构,压根就是横梗在整个社会中,在一切二元关系间,在所有隐喻和转喻作用存在而主体突出时的必然结构。这也就是构成性外部所赖以存在的结构:排斥的结构。

类似的,这种结构也存在于同性恋问题上,甚至更为突出和明显。而我们也能从这种结构的要求中看见:为什么常常百合(女同性恋)比基(男同性恋)更能易于被接受呢?本质或许在于男性在如今的社会中更广泛地拥有排斥的权力,因而也更容易产生排斥的结构。

而福柯在此没有更近一步,然而未来他将走的更为深入。当然,这只是我本人回溯性的构建。当我们在《词与物》,在《知识考古学》中看到的,难道不是在揭示一切知识型和其它知识型的相似与对立吗。而走入福柯的权力分析、性的构建,难道不又是对社会排斥结构的方式与动力地根本性分析吗?这种观点或许走得太远了,但将成为我理解福柯的一个视角。

另一种疯癫

是的,这种横梗在一切之间的结构竟然恰到好处地反应了社会的发展。然而,这个结构却不只是一种归纳概括,它将分析式的揭示一些事物出来。

我们已经将男性与女性带入了这个结构,看到了男性对女性的排斥。然而,我们今天却无处不见到女性权力的运动,对平等的一种呼吁。恰是如此,这一结构绝不是永恒性地产生某种结果,某种反动就正好蕴含在这种结构之间。矛盾点就在于相似。当男性与女性的相似显而易见且已生成许多时,是否也蕴含着:理性和疯癫间同样也藏着一种完全的相似,乃至于是对偶式的相似呢?当理性在疯癫那里遇见自身时,遇见的究竟是什么呢?福柯已经在前言的开篇就告诉我们了:

“帕斯卡(Pascal)说过:“人类必然会疯癫到这种地步,即不疯癫也只是另一种形式的疯癫。”陀思妥耶夫斯基(Dostoievsky)在《作家日记》中写道:“人们不能用禁闭自己的邻人来确认自己神志健全。”

“然而,我们却不得不撰写一部有关这另一种形式的疯癫的历史,因为人们出于这种疯癫,用一种至高无上的理性所支配的行动把自己的邻人禁闭起来,用一种非疯癫的冷酷语言相互交流和相互承认。”

是的,理性本就是另一种疯癫!理性和疯癫当然不是全然对立而水火不容的!

德里达曾在他名为“我思与疯狂史”的演讲中质疑福柯的工作,他首先谈到:“是否存在着一种沉默的历史呢?进言之,一种考古学,甚至关于沉默的考古学,难道不是一种逻辑,不是一种有组织的语言、规划、秩序、句子、句法或工作吗?”这就是说:福柯始终在用理性的言说道出非理性,描摹疯癫的沉默,而这简直是不可能的。之后,德里达转向福柯对笛卡尔的叙述,否定笛卡尔将我思与疯癫隔离。最后,他又把福柯的那种描摹、那种对疯癫的勾勒,视为一种“结构主义的极权”。根本上,德里达试图将理性和疯癫从对立中转向一种延异中去。

然而,当他认为理性的言说不可能道出非理性时,他不是自己恰恰将两者截然对立了吗?当他否定笛卡尔的我思的排斥时,不是正好预先天然地把这两个对象对置在一个结构之下了吗?当他把福柯的勾勒看作结构主义的极权之时,自己是否已经落入这个结构之中,把疯癫摆在自己的认识客体之位置上了呢?福柯无疑早就告诉我们了:疯癫和理性有着共同的内核,而所有的历史,全都罔视这一事实,以至于最终发展到“精神病学”的架构内。德里达的攻击恰恰抛弃了这种福柯已经暗暗揭示了的同质,反而掉进了福柯那种堆砌史料的、高悬在无单位的知识考古学的态度的叙述陷阱里,接受了福柯所叙述的历史中的观念和态度、自己站在疯癫的对立面。

福柯所描摹的疯癫,其实无疑在描摹自己,正如福柯自己坦白的:“我的著作都是一些自传的片段”。当我们看到福柯的在高师的那些日子和福柯在死亡谷里吸食麦角酸二乙基酰胺的场景,我们能否认福柯自身携带着的那种疯癫吗?然而福柯毕竟还是一个高材生、一个哲学家,一个写出如此多在繁杂的历史文件中抽丝剥茧出一种结构的作者,他难道不恰恰携带着超人的理性吗?因此,福柯事实上早已用他的生平向世人展示了疯癫和理性的交融与汇合。一种历史上的截然二分的形而上学结构的内部恰恰蕴含着的同质的矛盾,早就已经被上演了。

因此,当福柯最终在结论里谈到艺术,谈到理性的无能时,无疑就是在提醒人们:我们终要认识到疯癫与理性的同一,要抛弃过去自持的排斥的结构。

文明的界限

当我们走了如此远,看到了这永恒的结构和同质的本性后,我们终于可以发现:文明自身就像一个泡泡,它的内部和外部恰到好处的被分开,内部以理性称呼自己,而外部则被拒斥为非理性与疯癫。两者间维持着绝对恰当地张力,划定着我们的文明的界限。

当我们经过了漫长的中世纪的荒蛮,走到文艺复兴,经过古典时期,最终来到现代时,这个泡泡才最终被吹起来,标志着人类文明的一个阶段性的形成:现代的到来。然而,一种文明当然不可能永远这样维系下去,泡泡要么富含韧性的扩张,要么在这种张力的极限形态下破裂:也许福柯的“极限体验”的概念,就是在不断地探触那个极限点。总而言之,文明总是不得不重新接纳更多的部分,因为那些部分本来就是与自己同质的。

而这种延拓,这种文明界限的扩张,其核心就在于疯癫,因为疯癫恰是文明的界限——这是由我们的现代性所规定了的。

我想走向另一部伟大的作品,那是朗西埃的《无知的教师》。在那里,朗西埃向我们道明了这样一点:所有的智力之间都是平等的,而这成为了社会之所以可能解放的一个根本。

解放,就是意识到这种平等、这种相可联系。仅有这种联系, 可以让智力在检验中实现自我。民众的钝化,并不是因为缺少教育,而是因为相信自身智力的低等。而那使“低等者”钝化的,同时也让“高等者”钝化。这是因为,人耍检验自己的智力,就只有跟同类言说,让他来检验两个智力互为平等。而高等心智认为自己根本不能被低等心智理解。他确信身智力 ,是通过不去信赖那些本来可以给他认可的人。

这是多么相似于福柯为我们揭示的结构?!事实上,连高等心智确证自己的之所以高等,所在低等智力者前表现出的无力,都是那么的相似于理性在疯癫前证明自己正确的无力!

类似的哲学绝不少见,黑格尔的“主奴辩证法”不也是类似的吗?我想说的是:这一社会内在的同质与平等,早已成为后现代哲学的一个核心,成为我们认识世界、乃至于是改造世界的一个起点。因此,疯癫,作为文明的界限,绝不应该停留在被上升到固定的反面。我们应当继续向前,恢复这种对话……